ソロキャンプで熊が怖いと感じるのは、誰にとっても自然なことです。

自然の中では、自分以外の生き物と向き合う緊張感がありますよね。

日頃からアウトドアを楽しみつくす僕が、熊との距離を正しく保つための知識と行動をわかりやすくまとめました。

この記事では、熊が出やすい地域の特徴から、匂いや音を使った対策、怖さを和らげる夜の工夫までを詳しく解説します。

ソロキャンプ中も安心して自然を楽しむための具体的なヒントを見つけていきましょう。

- ソロキャンプで熊が怖いと感じる理由と遭遇確率の現実

- 熊が出やすい地域と安全なキャンプ場の見分け方

- 焚き火・匂い・熊鈴など、効果的な熊対策の実践法

- 夜でも安心できる環境づくりと心理的な落ち着き方

ソロキャンプで熊が怖いと感じるのは、まったく不思議なことではありません。

人は本能的に、自分より大きく・予測できない存在に対して恐怖を抱くようにできています。

特に一人きりのキャンプでは、物音や気配が増幅して感じられるため、恐怖心が高まりやすいのです。

日頃からアウトドアを楽しみつくす僕も、最初のうちは夜の森で風が揺らす枝の音にすら身を固くしたものです。

けれども、正しい知識と行動を理解してからは、不安を「警戒」へと切り替えることができました。

怖さを感じることは危険察知のサインであり、むしろ安全行動をとる第一歩といえるでしょう。

熊は基本的に人間を避ける動物です。

環境省や北海道庁の調査でも、熊による人身被害の多くは「偶然の遭遇」によるものとされています。

つまり、熊の行動パターンを理解し、接近を避ける行動をとるだけでリスクは大幅に減らせるのです。

恐怖を無理に消そうとするのではなく、正しい知識で上書きする。

それがソロキャンプを安全に、そして心から楽しむための最初のステップになります。

ソロキャンプで熊が怖いと感じるのは自然なこと【遭遇確率と心理分析】

ソロキャンプで熊が怖いと感じるのは、まったく不思議なことではありません。

人は本能的に、自分より大きく・予測できない存在に対して恐怖を抱くようにできています。

特に一人きりのキャンプでは、物音や気配が増幅して感じられるため、恐怖心が高まりやすいのです。

日頃からアウトドアを楽しみつくす僕も、最初のうちは夜の森で風が揺らす枝の音にすら身を固くしたものです。

けれども、正しい知識と行動を理解してからは、不安を「警戒」へと切り替えることができました。

怖さを感じることは危険察知のサインであり、むしろ安全行動をとる第一歩といえるでしょう。

熊は基本的に人間を避ける動物です。

環境省や北海道庁の調査でも、熊による人身被害の多くは「偶然の遭遇」によるものとされています。

つまり、熊の行動パターンを理解し、接近を避ける行動をとるだけでリスクは大幅に減らせるのです。

恐怖を無理に消そうとするのではなく、正しい知識で上書きする。

それがソロキャンプを安全に、そして心から楽しむための最初のステップになります。

なぜソロキャンプで熊が怖いと感じるのか

ソロキャンプで熊が怖いと感じる理由には、人間の心理的要素と環境要因の両方があります。

まず心理的な部分では、「自分しかいない空間=守ってくれる人がいない」という意識が不安を増幅させます。

さらに夜の森や山の中では、音や匂いなどの刺激が少ないため、ちょっとした物音も過剰に脳が反応してしまうのです。

人間は本能的に“未知のもの”を恐れます。

熊の習性や行動範囲を正確に知らないまま、「どこかに潜んでいるかもしれない」と思うと、恐怖心が生まれます。

これは「予測不能な危険」に対して生じるごく自然な反応であり、決して弱さではありません。

もう一つの理由は、近年ニュースで取り上げられる熊の出没報道です。

映像や記事で“熊=危険”という印象が強く刷り込まれ、実際以上に怖さを感じてしまう人が増えています。

しかし、実際に熊が人間を襲うケースは極めてまれで、多くの場合は人の食べ物や匂いに誘われて近づいてしまった結果にすぎません。

つまり、熊に対する「怖さ」は本能と誤解の両方から生まれています。

そしてこの2つを理解し、正しい情報で置き換えていくことこそが、恐怖を“冷静な警戒心”へと変える第一歩になります。

熊と人間の遭遇確率はどのくらい?【データで検証】

「熊に遭遇する確率って、実際どのくらいなの?」

そう感じる人は多いと思います。

怖いニュースを見聞きすると、まるで熊があちこちに出没しているように感じますが、実際の統計を見るとその印象は大きく異なります。

環境省と北海道庁のデータによると、北海道全域で報告された熊の目撃件数は年間およそ2,000〜3,000件あります。

しかしそのほとんどは「遠くで見かけた」「足跡や糞を見つけた」という間接的な遭遇で、人身被害に発展するケースは年間10〜20件未満にとどまっています。

これは、登山者やキャンパーの数に対してごくわずかな割合です。

また、キャンプ中に熊と直接遭遇する確率は極めて低く、

北海道や東北の山間部など熊の生息域であっても、統計的には数千人に1人以下と言われています。

その理由は、熊の多くが夜行性かつ臆病な性格を持ち、人間の気配を感じると自ら距離を取るからです。

つまり、熊が怖いと感じるのは自然なことですが、実際のリスクは想像よりはるかに低いのです。

重要なのは「遭遇確率をゼロにすること」ではなく、遭遇しても被害につながらない行動をとること。

この視点を持てば、恐怖心は“冷静な判断力”に変わります。

なお、地域別の出没傾向は北海道庁のヒグマ情報ページでも確認できます。

出発前にこうした公的データをチェックしておくことが、安全を高める第一歩です。

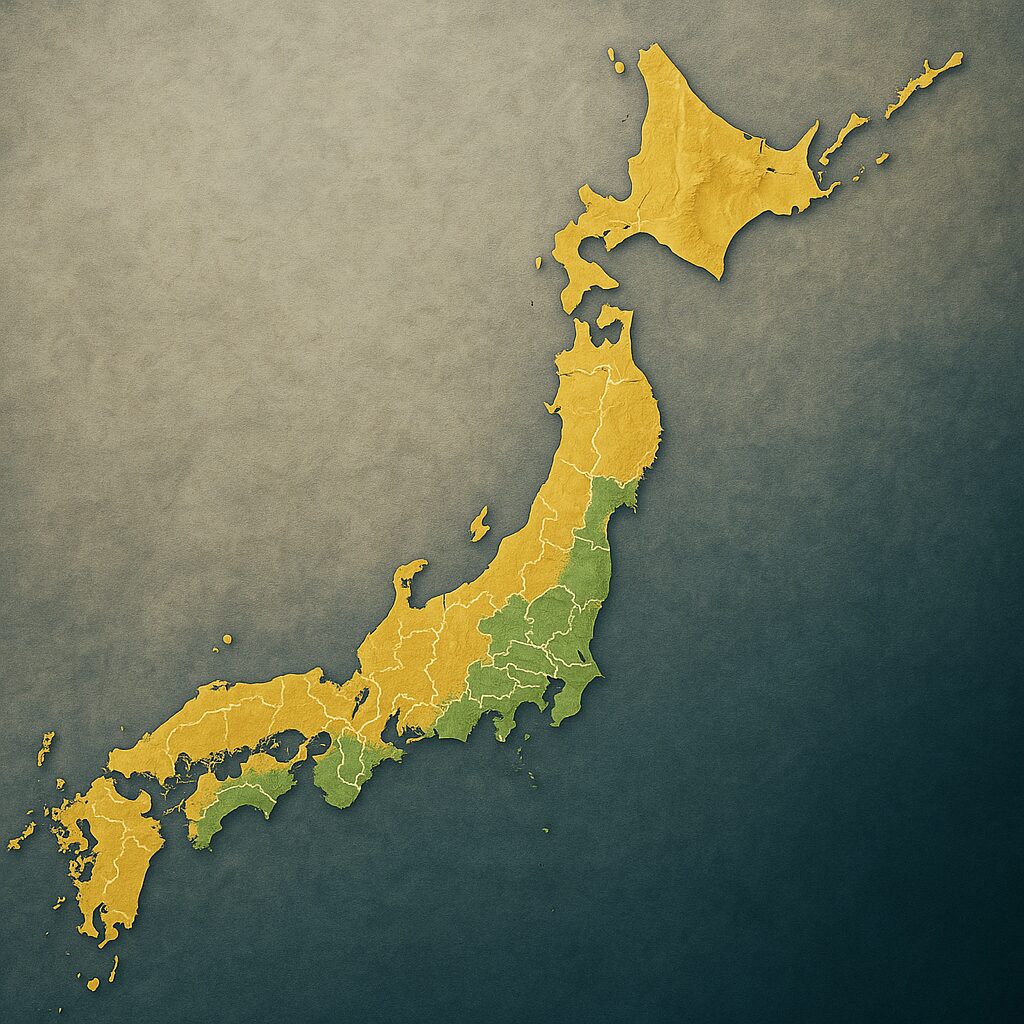

熊が出やすい地域と出にくい地域の違い

熊の出没は、地域や季節、環境条件によって大きく異なります。

まず熊が出やすい地域は、森林と人里が隣接しているエリアです。

特に東北・北海道・北陸の山間部では、どんぐりなどの木の実が多い年に熊が増え、餌不足の年には人里へ下りてくる傾向があります。

一方で、標高の低い平地や市街地に近いキャンプ場では、熊が出る確率は極めて低くなります。

こうした地域は人の活動が多く、熊が警戒して近づかないためです。

また、海沿いや離島なども生息域から外れているため、熊のいない地域として人気が高まっています。

具体的には、関東では千葉県や神奈川県、近畿では和歌山県南部や淡路島、九州では大分・宮崎の海岸沿いエリアなどが安全性の高いエリアに分類されます。

キャンプ場を選ぶ際は、「山の奥地」「川沿い」「食料が豊富な森の近く」という条件がそろっている場所を避けるのが基本です。

熊がいない地域を知っておくことは、安心してキャンプを楽しむための知識になります。

このあと詳しく紹介する「熊がいない地域の特徴と安全なキャンプエリア一覧」を参考にすれば、怖さを感じることなく自然を満喫できるでしょう。

熊がいない地域の特徴と安全なキャンプエリア一覧

「熊がいない地域」と聞くと意外に感じるかもしれませんが、日本国内には熊の生息域外にある安全なキャンプエリアが多数存在します。

熊は主に本州北部・中部山岳地帯・北海道に生息しており、南日本ではほとんど確認されていません。

特に関東南部以南では、森林面積や気候の違いから熊の定住が難しい環境になっています。

熊がいない地域の共通点は次の3つです。

- 標高が低く、森林よりも人の活動エリアが広い

- 冬場の気温が高く、熊の主食である木の実が少ない

- 交通量や人の往来が多く、熊が警戒して近づかない

安全なキャンプエリアとして人気が高いのは、千葉県の房総半島、淡路島、四国南部、九州の沿岸部などです。

これらの地域では、熊の目撃情報がほとんどなく、家族連れやソロキャンパーも安心して利用できます。

特に千葉県では熊自体が存在しないと言われています。

キャンプ地を選ぶ際は、事前に自治体の公式サイトで「熊出没情報」や「野生動物注意報」を確認しておくとより確実です。

たとえばYahoo!天気の熊出没マップや北海道庁のヒグマ情報など、公的情報源をチェックすれば信頼性の高い判断ができます。

安全な場所を選び、熊との距離をしっかり保つことが、ソロキャンプを楽しむための第一条件です。

熊出没マップの見方と最新情報の入手方法(Yahoo天気・北海道庁など)

熊のリスクを最小限にするためには、「どこで」「いつ」熊が目撃されているのかを知ることが重要です。

そのために役立つのが、熊出没マップや自治体の公開情報です。

これらのデータはリアルタイムで更新されており、出発前にチェックするだけで安全度が大きく変わります。

まず、全国的に利用しやすいのがYahoo!天気の熊出没マップ。

最新の目撃情報が地図上で一覧でき、地域ごとの警戒レベルがひと目で分かります。

特にソロキャンプや登山を計画する際は、目的地周辺のマップを事前に確認しておくと安心です。

次に、北海道や東北など熊の生息域では、各自治体が独自に熊出没情報を発信しています。

代表的なのが北海道庁ヒグマ情報ページで、出没場所・時間・行動パターンまで詳細に記載されています。

また、秋田県・青森県・岩手県などでも「熊出没情報マップ」が提供されており、地域ごとの危険エリアを把握できます。

重要なのは、情報の鮮度と信頼性を確かめること。

SNSなどでは誤情報が拡散されることもあるため、信頼できる公的機関のデータを参照するのが基本です。

こうした事前チェックを習慣化すれば、「知らないうちに危険地帯に入ってしまった」という事態を防げます。

安全なソロキャンプは、最新の情報収集から始まります。

テントや装備を整えるのと同じくらい、事前リサーチも大切な準備のひとつなのです。

過去の事件と「怖い」と感じる心理の正体

熊が怖いと感じる理由のひとつに、ニュースなどで報じられる「熊による事故」があります。

映像や写真の印象は強烈で、「自分の身にも起こるかもしれない」と感じてしまうのは当然のことです。

しかし、実際の事件の多くは、特定の条件が重なったときに起きており、適切な行動をとれば防げるケースがほとんどです。

代表的な事例として知られるのが、1970年の「三毛別羆事件」や1990年代の「十勝岳ヒグマ事故」です。

どちらも熊の活動期である初夏〜秋に、食料や生ゴミを屋外に放置していたことが引き金になりました。

熊は嗅覚が非常に鋭く、500メートル以上離れた場所の匂いを察知すると言われています。

つまり、「人が熊を引き寄せてしまった」ことが根本原因でした。

また、2020年以降の報告では、山菜採りやキャンプ中に偶発的な遭遇をした事例が中心です。

環境省の報告によると、近年の熊被害の約8割は「視界の悪い環境で熊に近づいてしまった」ことによるものでした。

これらのデータからも分かるように、熊は基本的に人を襲う意図を持っていないのです。

それでも怖さが消えないのは、人間の脳が「過去の危険体験」を自分の身に置き換えてしまうからです。

心理学ではこれを「投影型恐怖」と呼びます。

つまり、実際の危険度よりも“想像上のリスク”を強く感じてしまうのです。

熊に対する恐怖は、現実的な危険への警戒と、情報によって増幅されたイメージの両方が混ざり合った結果だといえます。

正しい知識でその差を理解することが、ソロキャンプを安心して楽しむ第一歩になります。

過去に起きたキャンプ中の熊被害事例

キャンプ中に熊が関係する事故は、ニュースで取り上げられるたびに大きな注目を集めます。

しかし、実際の発生件数は非常に少なく、特定の環境条件や行動が重なった場合に限られます。

ここでは、過去に報告された主な事例をもとに、どんな状況で熊被害が起きたのかを整理してみましょう。

たとえば、2021年に北海道のキャンプ場で発生した事例では、キャンパーが夜間に食べ残しをテント外に放置したことが原因でした。

強い匂いにつられて熊がテント付近に近づき、偶然の遭遇によってパニックが起きたとされています。

幸い大きな被害はありませんでしたが、「匂いを残すこと」が最大のリスクであることを象徴する出来事です。

また、2019年には秋田県でソロキャンパーが熊に遭遇したケースもありました。

テントを張った場所が登山道のすぐ脇で、熊の通り道と重なっていたことが要因でした。

熊は人を襲う意図がなくても、突然目の前に現れると驚いて防衛反応を示すことがあります。

このように、熊の行動ルートを避けることが重要な安全対策になります。

これらの事例に共通するのは、「人間側の不注意」や「熊の行動特性の理解不足」です。

言い換えれば、食料管理・テントの設置位置・匂い対策を徹底するだけで、ほとんどのリスクは避けられます。

過去の事故は恐怖の材料ではなく、安全に楽しむための教訓として活かすことが大切です。

人はなぜ「熊」という存在に強く恐怖を感じるのか【心理学的視点】

人間が熊に対して特別な恐怖を感じるのは、単なる危険認識だけでは説明できません。

心理学的には、熊は「人間の原始的な恐怖本能」を刺激する存在だとされています。

体の大きさ、鋭い爪や歯、予測不能な動き。これらは、私たちの脳が「捕食者」として分類する特徴そのものなのです。

特にソロキャンプでは、夜の静寂や暗闇によって感覚が研ぎ澄まされ、恐怖が増幅されやすくなります。

人間は五感のうち視覚に最も頼る生き物であり、視界が制限されると「何かが潜んでいるのでは」と想像を膨らませてしまう傾向があります。

これが“実際よりも怖く感じる”心理の正体です。

また、「熊=危険」というイメージが強く根づいているのも理由の一つです。

ニュース映像や映画、SNS投稿などで危険な印象ばかりが繰り返し強調され、脳が「熊=即座に危険」と誤って学習してしまうのです。

この現象は「条件づけ恐怖」と呼ばれ、現実のリスクよりも感情的反応が先立ってしまう典型的な例です。

しかし、恐怖心そのものを悪いものと考える必要はありません。

心理学的には、恐怖は“注意を高める防御反応”であり、冷静に行動するための準備段階でもあります。

つまり、熊を怖いと感じることは、安全にキャンプを楽しむための自然なセンサーなのです。

恐怖を否定するのではなく、その正体を知って上手に付き合うこと。

それが、ソロキャンプでの「怖い」を「安心」に変える最初のステップになります。

熊が怖い夜でも安心してソロキャンプを楽しむための具体的対策

熊が怖いからといって、キャンプそのものをあきらめる必要はありません。

大切なのは、恐怖心を“知識と行動”でコントロールすることです。

日頃からアウトドアを楽しみつくす僕の経験から言っても、事前準備と環境づくりさえ整っていれば、夜の森も決して怖いものではありません。

この章では、熊の行動パターンに基づいた現実的な対策と心の安心法を紹介します。

熊が近寄りにくいキャンプの作り方、遭遇を避ける行動、そして万が一出会ったときの冷静な対応まで、実践的な内容を詳しく解説していきます。

熊は臆病な動物であり、ほとんどのケースでは人間の気配を感じると自ら離れていきます。

つまり、こちらが適切に行動すれば、熊に出会わない・襲われないキャンプは十分に実現できるのです。

次の見出しから、熊を避けるための具体的な準備と行動を順番に見ていきましょう。

キャンプ前の熊対策【情報収集と装備の準備】

熊対策の第一歩は、キャンプに出かける前の「情報収集」と「装備の準備」です。

どれだけ経験を積んだキャンパーでも、準備を怠るとリスクは高まります。

逆にいえば、出発前のわずかな手間で、熊に遭遇する確率を限りなくゼロに近づけることができるのです。

まず最初に確認しておきたいのが、目的地周辺の熊出没情報です。

北海道庁ヒグマ情報ページや各自治体の防災サイトでは、直近の出没エリア・目撃時間・行動傾向などを公開しています。

また、Yahoo!天気の熊出没マップを併用すれば、全国の最新状況を俯瞰できます。

こうした情報を事前にチェックしておくことで、「危険な時期や場所」を避ける判断ができます。

次に重要なのが、装備の準備です。

熊除けの鈴や熊スプレーはもちろん、食料管理用の防臭バッグやランタンなども必須といえます。

音・匂い・光をうまく使うことで、熊に「人の存在」を知らせ、接近を防ぐ効果が期待できます。

このあと紹介する具体的な装備リストを参考に、安全を意識したキャンプ道具を整えましょう。

最後に、キャンプ前日には「食材の匂いが強いものを減らす」「ごみ処理方法を確認する」といった小さな工夫も大切です。

熊対策は特別な技術ではなく、“人間の生活臭を減らす”ことから始まる基本動作なのです。

熊対策グッズの基本セット(鈴・スプレー・防臭バッグなど)

熊対策グッズは、キャンパーにとって“安心を形にする道具”です。

正しい使い方を理解していれば、熊との遭遇リスクを大幅に減らすことができます。

ここでは、最低限そろえておきたい基本セットを紹介します。

まず欠かせないのが熊鈴です。

熊は音に敏感で、人の存在を事前に知ると自ら距離を取ります。

登山やトレッキングでも使われる定番アイテムで、歩くたびに鳴る鈴の音が効果的な「警告音」になります。

ただし、キャンプ場での深夜使用は他の利用者への配慮も必要です。

次に重要なのが熊スプレー(ベアスプレー)です。

唐辛子成分(カプサイシン)を主成分とする強力な防御用スプレーで、至近距離での遭遇時に最後の手段として使います。

必ず認可を受けたアウトドア用製品を選び、噴射距離と安全ピンの位置を事前に確認しておきましょう。

さらに、防臭バッグも忘れてはいけません。

食料やごみを入れて匂いを遮断することで、熊を遠ざける効果があります。

キャンプ場での事故の多くは「食べ残しの匂い」に熊が反応したケースです。

ジップ式の防臭バッグや専用コンテナを活用し、テントの外には絶対に食料を放置しないことが基本です。

この3つ(熊鈴・スプレー・防臭バッグ)は、すべてのキャンパーに共通する安全の三種の神器といえます。

詳しいアイテム比較やおすすめ製品は、熊対策グッズ完全ガイド!登山・キャンプ・住宅街で使えるおすすめアイテムで確認できます。

おすすめの熊対策グッズを徹底比較(価格・効果・使い方)

熊対策グッズは種類も価格帯もさまざまですが、重要なのは「信頼性」と「使用シーンに合った選び方」です。

安価なものをいくつも買うより、確実に効果が立証されている製品を厳選する方が結果的に安全性が高まります。

ここでは、キャンパーに特に人気の高い熊対策グッズを比較してみましょう。

まずは熊スプレー。

代表的なのは「フロンティアマン」「カウンターアソールト」など、アメリカやカナダの国立公園で採用されているモデルです。

価格は1本あたり8,000〜12,000円前後と高めですが、噴射距離が7〜9メートルと長く、風下からでも安全に使用できます。

また、国内販売品の中ではSABRE(セイバー)シリーズが信頼性で高評価を得ています。

次に熊鈴。

音の大きさや音色で選ぶのがポイントです。

低音域の響くタイプは遠くまで届きやすく、山間部での効果が高いとされています。

最近はマグネットで消音できるタイプも多く、キャンプ場や休憩中の使いやすさにも優れています。

そして防臭バッグ。

おすすめは「オルファクトストップ」「ロックサック」などの多層構造タイプ。

1枚100円前後と手軽ですが、効果は絶大です。

特に夏場は食材の腐敗臭が強くなるため、使用することで熊だけでなく虫の寄り付きも防げます。

こうしたグッズは「熊を寄せつけない」というよりも、“人の存在を熊に知らせる”ためのツールです。

適切に使えば、遭遇リスクを劇的に下げることができます。

より詳しい比較データやレビューは、熊対策グッズ完全ガイド!登山・キャンプ・住宅街で使えるおすすめアイテムでも確認できます。

熊が寄ってこない行動術【匂い・音・距離】

熊に遭遇しないためには、装備を整えるだけでなく「行動そのもの」を工夫することが大切です。

熊は非常に敏感な嗅覚と聴覚を持ち、人間のわずかな気配でも察知します。

つまり、こちらの存在を早めに知らせてあげることが、最も効果的な熊対策になるのです。

まず意識したいのが匂いの管理です。

熊は特に食料や調理の匂いに敏感で、パン・魚・スナック菓子・香水など人工的な匂いを強く感じ取ります。

食材は防臭バッグに入れ、食事後はすぐに袋を密閉してテントから離れた場所に保管しましょう。

また、調理器具も匂いが残らないよう拭き取り、使い終わった油や汁をそのまま放置しないことが基本です。

次に音をうまく使うこと。

熊は本来臆病な動物なので、人の声や金属音、ラジオの音などを聞くと自ら離れていきます。

キャンプ場では、話し声や小さな鈴の音を絶やさないようにするだけでも、熊の接近を防ぐ効果があります。

ただし夜間の音は他のキャンパーに迷惑をかけないよう、あくまで穏やかな音量を意識しましょう。

最後に距離の取り方です。

熊の行動範囲に無意識で近づかないように、登山道の脇や動物の通り道にテントを張らないこと。

特に水辺や果樹の近くは熊の採食エリアになりやすいため、避けるのが賢明です。

これらの行動はどれも特別な技術を必要としません。

日常の延長で意識を少し変えるだけで、熊のリスクは大幅に減ります。

怖いと感じたときこそ、正しい行動を積み重ねることが安心への近道です。

焚き火は熊対策になる?効果と注意点を解説

キャンプといえば焚き火。

夜の静けさの中でゆらめく炎は心を落ち着かせ、寒い夜を快適にしてくれます。

では、焚き火には熊を寄せつけない効果があるのでしょうか。

結論から言えば、焚き火には一定の熊避け効果があります。

熊は火そのものや煙の匂いを嫌がる傾向があり、炎を見ると本能的に距離を取るといわれています。

特に夜間は光に敏感に反応するため、焚き火の明かりが「人の存在」を示すサインとして働きます。

そのため、テントサイトで焚き火を続けることは、結果的に熊が近寄りにくい環境づくりにつながるのです。

ただし、注意点もあります。

焚き火をしているからといって油断は禁物です。

風下方向に煙が流れると、匂いに敏感な熊が逆に興味を示す場合もあり、火が消えた後に残る「焦げた匂い」や「調理の匂い」がリスクになることもあります。

また、焚き火をした場所に食べ物の残りや灰を放置すると、熊が“餌の匂い”と勘違いする可能性があります。

焚き火を熊対策として活用するなら、調理用と暖房用を分けること、そして使用後は必ず灰を片づけることが重要です。

さらに、就寝前には完全に火を消し、燃え残りを残さないことが安全の基本になります。

焚き火は「安心を作る火」でありながら、使い方を誤ると逆効果になることもある。

この両面を理解したうえで、正しい焚き火のマナーを守ることが、熊を遠ざける一番の方法といえるでしょう。

熊が苦手な匂い・音・光を正しく使う方法

熊を遠ざけるためには、「熊が嫌う刺激」をうまく活用するのが効果的です。

人間にとって心地よい香りや音でも、熊にとっては強い不快感を与えるものがあります。

ただし、やみくもに使うのではなく、正しいタイミングと方法を理解しておくことが重要です。

まずは匂い。

熊は特に刺激の強い匂いを嫌う傾向があります。

たとえば「ハッカ油」「ミント系スプレー」「酢や柑橘系の香り」は熊が避けやすいとされています。

これらをテントの入口付近やリュックの外側に軽く吹きかけておくだけで、熊の接近を防ぐ効果が期待できます。

ただし、強すぎる香料は人間にも刺激が強く、風向きによって自分に戻ってくることもあるため使用量には注意しましょう。

次に音の使い方です。

熊鈴のほかにも、小型ラジオやホイッスルなどを断続的に鳴らすのが有効です。

熊は「不規則な音」に対して警戒心を持つため、一定の間隔で音を出すよりも、休憩中にラジオをつける、歩行中に鈴を鳴らすなど、自然な音の出し方が効果的です。

最後に光。

夜間に懐中電灯やランタンを常に点けておくことで、熊が近づきにくくなります。

特にLEDライトやソーラーランタンは光量が安定しており、テント周辺を明るく保つことができます。

ただし、直火や焚き火の光に比べて範囲が狭いため、テントから少し離れた場所にも照明を設置するとより効果的です。

これらの方法は、いずれも「熊を驚かせるため」ではなく、「熊に人の存在を知らせるため」の行動です。

過剰な刺激を与えず、穏やかに距離を取ることが、自然と共存するキャンプの基本姿勢といえます。

詳しい方法やアイテムの選び方は、熊が苦手なもの一覧|音・匂い・行動別の安全対策でさらに確認できます。

熊と遭遇したら?【冷静に逃げるための行動マニュアル】

どれだけ注意していても、自然の中では熊と遭遇してしまう可能性を完全にゼロにはできません。

大切なのは、「もし出会ってしまったときにどう行動するか」を事前にイメージしておくことです。

冷静に対応すれば、熊がこちらに危害を加えることはほとんどありません。

まず最も重要なのは、絶対に走って逃げないことです。

熊は短距離で時速50キロ以上のスピードを出すことができ、人間が逃げ切るのは不可能です。

走ることで熊の追跡本能を刺激してしまい、危険を招く恐れがあります。

慌てず、相手を刺激しないようゆっくりと距離を取ることが基本です。

次に、熊と目を合わせないようにしましょう。

目線を合わせると「挑発された」と誤解される可能性があります。

体を横向きにし、静かに後退しながら距離を取りましょう。

声を出す場合は、大きな声で叫ぶのではなく、落ち着いた低いトーンで「やあ」「こっちに気づいているよ」と声をかけるようにします。

人間の声を聞いた熊は、ほとんどの場合その場を離れていきます。

また、熊スプレーの使い方も事前に確認しておくことが重要です。

有効距離(約7~9メートル)を意識し、風向きを考えて使用します。

手元にすぐ取り出せる位置に装備し、カバンの奥にしまい込まないようにしておきましょう。

最後に、遭遇した後はその場所に長く留まらず、安全な方向に退避してから自治体や警察に通報することを忘れないでください。

冷静な対応ができれば、ほとんどのケースで熊は人を避けます。

逃げるのではなく、距離を取って離れる。この意識が命を守る最大のポイントです。

熊に出会った瞬間に絶対やってはいけない行動

熊と遭遇したとき、人間の本能的な反応として「叫ぶ・走る・物を投げる」といった行動をとりがちですが、これらはすべて逆効果です。

熊は予想外の動きや大きな音に強い警戒心を抱き、パニック状態になることがあります。

その結果、逃げようとした熊が突発的に向かってくるケースも報告されています。

まず避けるべきは、走って逃げること。

熊は短距離で非常に俊敏な動物で、全力疾走すれば時速50キロに達します。

背中を見せると追跡本能を刺激してしまうため、ゆっくりと後退しながら距離を取るのが鉄則です。

次に、大声で叫んだり物を投げたりする行為も厳禁です。

怒りや恐怖で声を荒げると、熊は威嚇されたと感じて逆上することがあります。

また、石や枝を投げると、熊はそれを「攻撃」と受け取り、防御反応を起こす危険があります。

そして意外に多いのが、写真や動画を撮ろうとする行動です。

スマートフォンを構える動作や光の反射が刺激となり、熊を興奮させてしまう場合があります。

どんなに貴重な瞬間でも、命を危険にさらしてまで記録する必要はありません。

遭遇した際は、「目を合わせず」「声を荒げず」「背を向けず」。

この3つの原則を守ることで、ほとんどのケースで熊は自らその場を離れていきます。

恐怖を感じた瞬間こそ、静けさこそが最強の防御だと覚えておきましょう。

背を向けずに退避する正しい方法と熊スプレーの使用手順

熊に出会ってしまったとき、最も重要なのは「退避の仕方」と「熊スプレーの使い方」を正しく理解しておくことです。

これらを事前に知っているだけで、パニックにならず冷静な判断ができるようになります。

まず、退避の基本は背を向けないことです。

熊に背中を見せて逃げようとすると、熊はそれを“逃げる獲物”と認識してしまう場合があります。

体を熊の方向に向けたまま、ゆっくりと後退して距離を取りましょう。

このとき、視線は熊の胸元あたりに向け、目を直接合わせないようにします。

熊が立ち上がっても、それは威嚇ではなく周囲の様子を確認しているだけのことが多いので、慌ててはいけません。

次に、熊スプレーの使用手順です。

熊が10メートル以内に近づいてきた場合、スプレーを構え、安全ピンを外して噴射の準備をします。

風上を確認し、風下に向けて使用すると自分に成分がかかる危険があるため、風向きに注意が必要です。

スプレーの有効距離は約7〜9メートル。

熊が接近してきたら、熊の顔や胸のあたりを狙って数秒間噴射します。

強烈なカプサイシンの刺激で熊はすぐに方向を変え、逃げ出すのが一般的な反応です。

使用後はスプレーを持ったまま背を向けずにゆっくりと退避し、安全な距離を確保してから関係機関に連絡します。

熊スプレーは“戦うための道具”ではなく、“距離を作るためのツール”だということを忘れないでください。

退避と防御の基本を理解しておくことで、いざというときの冷静さを保つことができます。

正しい知識があれば、恐怖は自信へと変わります。

夜が怖いときにできる心理的安心行動【メンタル対策】

ソロキャンプの夜は、昼間の開放感とはまったく違う静けさに包まれます。

その静寂こそが魅力でもありますが、同時に「何かが近くにいるかもしれない」という不安を感じやすい時間帯でもあります。

熊への恐怖を完全に消すことはできませんが、メンタル面の工夫によって安心感を高めることはできます。

まずおすすめなのが、環境づくりによる安心法です。

テントサイトの周囲をライトで照らし、見通しを確保しておくことで「何も潜んでいない」という安心感が得られます。

また、焚き火やランタンの柔らかい光は心理的にも落ち着きを与え、リラックス効果が期待できます。

静けさが不安を増幅させる場合は、小さな音楽やラジオを流すのも良い方法です。

次に、ルーティンを決めること。

夜の行動をパターン化しておくことで、心が安定しやすくなります。

たとえば「就寝前にサイトを一周チェックする」「寝袋に入る前に鈴を鳴らす」「ヘッドライトの電池を確認する」など、毎回同じ行動を繰り返すと、安心感が積み重なります。

また、不安を書き出すことも有効です。

怖さを心の中で抑え込むのではなく、メモに書き出して「これは自然な感情だ」と認めるだけで、心理的な圧迫が軽くなります。

恐怖を否定せず、受け入れることが冷静な判断力を生み出します。

夜の怖さは、環境によって生まれる一時的な感覚です。

正しい準備と心構えがあれば、暗闇は次第に「安心の静けさ」へと変わっていきます。

怖さをなくすのではなく、怖さと上手に付き合うことが、ソロキャンプの本当の楽しみ方といえるでしょう。

怖さを軽減する環境づくり(照明・音・テント配置)

夜の怖さをやわらげるためには、環境づくりが何より大切です。

人間は暗闇や静寂の中で不安を感じやすく、これは太古の本能に由来する自然な反応です。

そのため、少しの工夫で環境を「見える・聞こえる・安心できる」状態に整えるだけで、恐怖心は大きく減少します。

まず意識したいのが照明の配置です。

テントの周囲にランタンを複数配置し、光の“輪”を作ると安全感が高まります。

特に、入り口付近を明るくしておくことで「熊や動物が近づいていないか」を視覚的に確認できるため、心理的にも落ち着けます。

明るすぎる照明ではなく、暖色系の柔らかい光を使うとリラックス効果も得られます。

次に、音の使い方。

無音状態は不安を増幅させます。

小さなラジオや自然音のBGMを流しておくと、周囲の物音に過敏に反応しにくくなります。

熊にとっても「人がいる」と分かるため、結果的に安全対策にもなります。

最後に、テントの配置も重要です。

キャンプ場では、人通りのあるエリアや施設に近い場所を選びましょう。

森の奥や水辺、斜面の下などは熊や動物の通り道になることがあるため避けるのが賢明です。

視界が広く確保できる場所にテントを張るだけで、夜間の安心感は格段に違います。

照明・音・配置の3つを意識することで、夜の不安は“コントロールできる感覚”へと変わります。

恐怖を感じる時間を、静かに自然を味わう時間へと変えていきましょう。

実際のキャンパーの声に学ぶ「怖さを乗り越える」コツ

熊が怖いと感じるのは、ソロキャンパーなら誰もが通る道です。

しかし、経験を重ねた人ほど「怖さとうまく付き合う方法」を身につけています。

ここでは、実際のキャンパーたちが語る“夜の不安を克服するためのコツ”をいくつか紹介します。

まず多くのキャンパーが口をそろえて言うのが、「準備が怖さを減らす」ということ。

事前に熊対策を徹底し、照明や鈴、スプレーを確認するだけで「やることはやった」という安心感が生まれます。

不安の正体は“分からないこと”にあります。

準備によって“分かっている状態”を作ることが、怖さを最も軽減してくれるのです。

次に、「音を味方につける」という声も多く聞かれます。

風や木々の音を怖いと感じるのではなく、「自然のBGM」として受け入れる意識に変えるだけで心が軽くなります。

慣れてくると、その音がむしろ安心を感じる要素に変わるという人も少なくありません。

さらに、「無理に怖さを克服しようとしない」という考え方も大切です。

怖いと感じたら、その感情を否定せず受け入れる。

テント内で温かい飲み物を飲んだり、ヘッドライトをつけて周囲を確認したりするだけで、恐怖は徐々に落ち着きます。

実際、多くのベテランキャンパーが「恐怖を完全に消すのではなく、共に過ごす」と語っています。

怖さは、自然を相手にしている証拠です。

それを恐れとしてではなく“自然への尊敬”として受け止められるようになると、ソロキャンプはぐっと深い楽しみに変わります。

ほったらかしキャンプ場でも熊対策は必要?【施設安全と自己防衛】

人気の高い「ほったらかしキャンプ場」などの整備された施設では、「熊は出ない」と思い込んでしまう人も少なくありません。

しかし、実際にはどんなに快適なキャンプ場でも、自然と隣り合わせである以上、熊対策を完全に不要とすることはできません。

ほったらかしキャンプ場(山梨県笛吹市)は、富士山を望む絶景ロケーションと整備されたサイト環境で人気のスポットです。

標高約700メートルの丘陵地にあり、街明かりも届く比較的安全なエリアですが、周囲には山林も多く、野生動物が出没する可能性はゼロではありません。

特に春から秋にかけては、熊が広範囲に行動する時期でもあるため、最低限の警戒意識は常に持っておくべきです。

施設側も防獣フェンスや照明設備などを整備していますが、キャンパー一人ひとりの行動次第で安全性は大きく変わります。

食料をテント内に置かない、防臭バッグを使用する、夜間に外に食べ物を出さないなど、基本的なルールを守ることが重要です。

また、夜間の物音に過敏になりすぎず、落ち着いて環境を把握することも大切です。

実際にキャンプ場のスタッフも「熊が怖いというより、油断が一番の危険」と語っています。

ほったらかしキャンプ場のような人気施設であっても、自然と共にあることを忘れず、“念のための準備”を怠らないことが真の安心につながるのです。

つまり、「安全なキャンプ場だから大丈夫」ではなく、「安全な場所でも自分で対策を取る」という意識が必要。

それが、すべてのソロキャンパーに共通する“安心を守る習慣”です。

ほったらかしキャンプ場の安全対策と注意点

ほったらかしキャンプ場では、自然との共存を前提にしながら、利用者が安心して滞在できるような環境づくりが徹底されています。

そのため、熊や野生動物のリスクは低いものの、キャンパー自身が守るべき基本的なルールを理解しておくことが重要です。

まず注目すべきは、キャンプサイトの立地と施設の整備状況です。

場内は開けた丘の上に位置しており、見通しがよく、人の気配や灯りが絶えないため、熊が近寄りにくい環境が整っています。

また、場内には防犯灯や明るい照明が多く設置されており、夜間の視認性も高いです。

こうした人工的な明かりや人の活動が、自然と熊避けの効果を生んでいます。

しかし、油断は禁物です。

キャンプ場の外周は自然の斜面に面しており、季節や天候によっては動物が通り抜ける可能性があります。

そのため、食料品はテント内に置かず、防臭バッグや密閉容器に入れて保管しましょう。

調理後のゴミはそのままにせず、指定のゴミ置き場へ速やかに処分することが推奨されています。

さらに、夜間の行動範囲を最小限にすることも大切です。

就寝前にトイレや水場の位置を確認し、夜中に懐中電灯を持たずに出歩くのは避けましょう。

暗闇の中では小動物の音も誤解しやすく、不安を増幅させる原因になります。

ほったらかしキャンプ場は安全性の高い施設ですが、「自然を楽しむ=リスクを理解する」という姿勢を持つことが大切です。

施設の整備と自分自身の備え、その両方が合わさって初めて、本当の安心が生まれます。

夜の熊リスクを下げる3つの行動

夜は熊の活動が最も活発になる時間帯です。

特に秋の食料不足の時期には、日没後に行動範囲が広がるため、キャンパーにとっても警戒が必要な時間になります。

しかし、適切な行動を取れば夜のリスクを最小限に抑えることが可能です。

まず一つ目は、食料を外に出さないこと。

夜間、テントの外や車内に食べ物を放置すると、匂いにつられて熊が近づく危険があります。

食料やゴミはすべて防臭バッグに入れ、できればテントから離れた場所にまとめて保管しましょう。

調理を終えたら、使用済みの食器もすぐに洗い、匂いを残さないことが基本です。

二つ目は、明るい環境を維持すること。

熊は強い光や人の活動を避ける傾向があります。

夜間はテント周辺をランタンやソーラーライトで照らし、視界を確保しておきましょう。

複数の灯りを少し離れた位置に配置することで、広範囲をカバーでき、安心感も高まります。

そして三つ目は、音を絶やさないこと。

人の声やラジオの音が聞こえるだけで、熊はその場を避けます。

夜は静かに過ごす時間でもありますが、完全な無音状態にすると逆に不安を感じやすくなります。

低い音量で音を流しつつ、他のキャンパーの迷惑にならない範囲で「人の気配」を保ちましょう。

これら3つの行動を意識するだけで、熊のリスクは大幅に減ります。

特別な道具を使わなくても、小さな習慣の積み重ねが最大の安全対策になるのです。

まとめ|ソロキャンプで熊が怖いときに思い出してほしい5つの原則

熊が怖いという感情は、ソロキャンプを楽しむ人にとってごく自然なものです。

しかし、その怖さを正しく理解し、備えることで「恐怖」は「安全への意識」に変えることができます。

ここまでの内容を踏まえて、熊を遠ざけながら安心してキャンプを楽しむための5つの原則を整理しましょう。

1. 怖いと感じるのは正しい感覚であり、無理に消そうとしないこと

恐怖は危険を察知するための本能です。

それを否定するのではなく、冷静な判断に変える意識を持ちましょう。

2. 熊の生態と行動パターンを理解すること

熊は臆病で、基本的には人を避けます。

生息地域や活動時間を知ることで、遭遇リスクを大幅に減らせます。

3. 匂い・音・光を活用して「人がいる」ことを伝えること

防臭バッグや熊鈴、ランタンなどのツールを組み合わせ、熊に人の存在を知らせましょう。

人の気配こそが最大の防御になります。

4. 焚き火や明かりを管理し、安心できる環境をつくること

火は熊避けの効果がありますが、管理を怠ると逆に引き寄せる原因になります。

就寝前に完全に消火し、清潔なサイトを保つことが大切です。

5. 情報を更新し、自然をリスペクトする姿勢を忘れないこと

出発前には北海道庁のヒグマ情報やYAHOO!天気の熊出没マップなどを確認しましょう。

熊の生息域や季節ごとの傾向を知ることで、安全な選択ができます。

これらの原則を意識すれば、「熊が怖い夜」もやがて「自然と共に過ごす静かな時間」へと変わります。

日頃からアウトドアを楽しみつくす僕が伝えたいのは、恐れではなく、理解と共存の姿勢です。

正しい知識と準備があれば、熊のいる自然も決して怖くはありません。

それこそが、ソロキャンプを心から楽しむための本当の自由だといえるでしょう。

科学的根拠に基づいた「熊を避ける行動チェックリスト」

熊を避けるための行動は、感覚や経験だけでなく、科学的な根拠に基づいて実践することで効果が高まります。

ここでは、環境省や林野庁、各研究機関のデータをもとにした「安全行動チェックリスト」をまとめました。

出発前やキャンプ場到着時に確認するだけで、安心度が大きく変わります。

出発前の準備チェック

- 最新の出没情報を北海道庁のヒグマ情報や自治体サイトで確認したか

- 熊鈴、防臭バッグ、熊スプレーを携帯しているか

- 強い香水・柔軟剤など、人工的な匂いを減らしたか

キャンプ設営時のチェック

- テントを森の奥や沢沿いではなく、見通しのよい場所に設置したか

- 食料やごみをテント内に置かず、防臭バッグや車内に保管したか

- 夜間もランタンなどの光を絶やさないようにしているか

夜間・就寝前のチェック

- 食器や調理器具を洗い、残り香を消しているか

- 鈴やラジオで人の気配を保っているか

- 焚き火を完全に消火し、灰を放置していないか

遭遇時の対応チェック

- 熊を見つけても走らず、背を向けずに退避できる意識を持っているか

- 熊スプレーの安全ピン・噴射方向を事前に確認しているか

- 落ち着いた声で「やあ」「こっちに気づいているよ」と話しかけられるか

これらの行動は、すべて実証データに裏付けられた効果的な対策です。

自然の中で過ごす以上、熊と完全に無関係ではいられませんが、正しい行動を積み重ねることでそのリスクは限りなく小さくできます。

チェックリストを日常の習慣にすることで、「熊が怖い」という不安は「準備が整っている」という自信に変わるはずです。

熊対策と同じように、虫対策も安全で快適なキャンプには欠かせません。

虫刺されによる不快感や睡眠妨害は、夜の不安を増幅させてしまう原因にもなります。

そこで参考にしてほしいのが、最強の虫除けスプレーはこれ!登山やキャンプを快適にする無敵コンビです。

この記事では、アウトドア環境で実際に効果が確認されたスプレーの組み合わせや、肌への負担を抑える使い方を紹介しています。

熊対策と虫除けを同時に整えることで、夜の不快感と不安を一度に解消できます。

自然を楽しむうえでの“快適さ”と“安全性”は、どちらも欠かせない要素です。